中药超临界制剂与分析技术联合实验室,辽宁大连116600,中国 大连卓尔高科技有限公司,辽宁大连116600,中国;大连卓尔超临界科技发展有限公司,辽宁大连116600,中国; 辽宁中医药大学药学院,辽宁大连116600,中国。

在中药及天然产物研发领域中,超临界萃取技术和高效液相制备技术均是重要的技术手段,虽然它们在原理、操作条件、应用范围等方面存在诸多区别[1],但凭借各有独特的功能和优势均发挥着不可替代的作用,且相辅相成[2],在应用中相互补充而非完全替代。

一、区别

超临界萃取技术属于制备技术,能够借助超临界态介质的特殊性质高效提取目标成分[3];高效液相制备技术则更偏重于分离和纯化,依托高效液相色谱精密的分离效能实现复杂混合物的精准细分与杂质剔除[4]。

1. 原理不同:

- 超临界萃取技术:超临界萃取技术是利用超临界流体(如超临界二氧化碳)对中药成分的特殊溶解性来实现分离提取[5]。超临界流体处于临界温度和临界压力以上,兼具气体的扩散性和液体的溶解性,其密度、黏度和扩散系数等物理性质随压力和温度的变化而变化[6],从而可以通过调节压力和温度来选择性地溶解和分离中药中的不同成分。

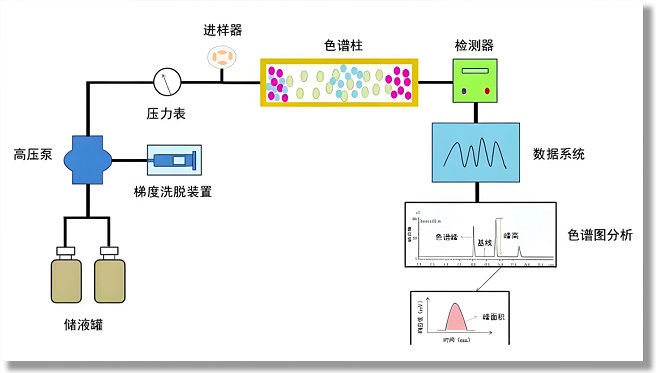

- 高效液相制备技术:高效高效液相制备技术通常指的是高效液相色谱法(HPLC)等基于液相分离原理的技术,是利用不同物质在固定相和流动相之间的分配系数差异进行分离[7]。样品溶解在流动相中,通过装有固定相的色谱柱时,各成分在两相间进行多次分配,由于分配系数不同,从而实现分离。

2. 操作条件不同

- 超临界萃取技术:需要在超临界状态下进行操作[8],对于二氧化碳超临界萃取技术,临界温度约为31℃,临界压力约为7.38MPa,实际操作压力通常在10-50MPa之间,温度在35-80℃之间变化[9]。设备需要能够承受较高的压力,对密封性和耐压性要求较高 。

- 高效液相制备技术:一般在常温或接近常温的条件下进行,压力相对较低,通常在几兆帕以内[10]。

3. 提取物成分组成不同

- 超临界萃取技术:由于超临界流体的特殊性质,能将中药、天然产物里众多小分子、非极性、易挥发以及热敏性物质大量富集,因此提取物的有效成分组成会更加多样和丰富,例如从某些芳香类中药材中,超临界萃取技术可高效获取挥发油成分,还能完整保留其中多种微量但活性颇高的萜类化合物[11],成分完整性出色。

- 高效液相制备技术:通过选择合适的色谱柱和流动相条件,可以根据需要分离得到高纯度的单一成分或特定的活性成分群[12],能够实现对复杂中药体系中多种成分的精细分离,但过程因大量使用有机溶剂,以及柱温、流动相环境影响,部分成分在分离时可能会丢失一些伴生物质,成分丰富度不及超临界萃取技术[13],例如从植物提取物中分离黄酮类单体时,虽纯度达标,但其他协同成分被剥离,提取物成分相对单一[14]。

4. 提取物活性不同

- 超临界萃取技术:由于是在接近人体体温的温度进行萃取,尤其是以超临界二氧化碳为介质时,接近室温的温和条件能极大程度规避热敏性成分受热变性、挥发成分逸散损失等问题[15],且提取物的气味和色泽更接近原药材,完整保留成分原本结构与活性[16],所以超临界萃取技术提取出的成分进入人体后,更易发挥天然的药理功效。

- 高效液相制备技术:尽管能够获取高纯度成分,但有机溶剂长时间浸泡、柱温波动以及复杂化学环境,分离得到的成分可能在分离过程中因接触各种溶剂和固定相而在一定程度上失去原有的天然特性[17]。有些具有光学活性的成分,如天然手性化合物,在高效液相制备技术流程里可能出现构型改变,从原本具有活性的左旋体转变成无活性的右旋体,致使药效大打折扣,天然活性流失较为明显。

5. 在规模化生产应用中的功能不同

- 超临界萃取技术的功能:

- 高效提取:能够快速、高效地从中药中提取出多种有效成分,大大缩短提取时间,提高生产效率[18]。

- 选择性提取:通过调节超临界流体的压力、温度等参数,可以选择性地提取中药中的某些特定成分,实现对成分的初步分离和富集[19]。

- 绿色环保:超临界流体通常无毒、无味、无污染,且可循环使用,整个提取过程对环境友好,符合现代绿色化学的要求[20]。

- 高效液相制备技术的功能:

- 精细分离:可以实现对中药复杂体系中各种成分的精细分离,得到高纯度的单一成分或特定的活性成分群[21],为中药质量控制和新药研发提供标准品和基础数据。

- 成分鉴定:与各种检测技术联用,如质谱(MS)、核磁共振(NMR)等,能够准确鉴定分离得到的成分结构[22],为中药药效物质基础研究提供有力支持。

- 质量控制:可用于建立中药及其制剂的质量控制方法,通过对特定成分的含量测定和指纹图谱分析[23],确保中药产品的质量稳定和一致性。

二、协同应用方式

尽管超临界萃取技术与高效液相制备技术在功能侧重上存在显著差异,但二者在中药研发创新领域均独具优势[24]。正是源于这种优势上的互补,在中药研发的实践进程中,巧妙地将这两种技术有机融合、协同运用,能够充分彰显技术集成的优势,为攻克中药成分提取、分离、纯化难题开辟新路径[25],有力推动中药研发创新进程,赋能中药产业高质量发展:

1. 前期提取与后期精制结合:先用超临界萃取技术对中药进行初步提取,快速获取含有多种活性成分的粗提物,利用超临界萃取技术的高效、无污染等优点,将大部分有效成分从药材中提取出来[26]。然后,将超临界萃取技术物作为高效液相制备技术的原料,通过高效液相制备技术进一步分离和精制,得到高纯度的单一成分或活性成分群,满足中药新药研发和质量控制的需求[27]。

2. 活性成分筛选与富集结合:利用超临界萃取技术的选择性提取特性,结合药理活性筛选实验,快速富集具有潜在活性的成分群[28]。然后通过高效液相制备技术富集后的成分群进行详细的分离和鉴定,确定其中的活性成分[29],为中药药效物质基础研究和新药开发提供依据。

三、相互替代性分析

中药研发创新这一复杂且关键的领域中,超临界萃取技术与高效液相技术各自独树一帜,基于其截然不同的技术原理、工艺特性以及适用场景,二者各司其职、优势互补[30],于中药研发创新全程中有着明确分工,在诸多关键环节展现出了相互不可替代的特质。

1. 超临界萃取技术难以替代高效液相制备技术:超临界萃取技术虽然能够提取出多种有效成分,但对于复杂中药体系中某些结构相似、性质相近的成分,难以实现完全的分离和纯化[31],无法替代高效液相制备技术在精细分离和高纯度成分获取方面的功能。

2. 高效液相制备技术也难以替代超临界萃取技术:高效液相制备技术主要侧重于分离和鉴定[32],对于大规模、快速地从中药中提取出多种有效成分,其效率相对较低,且在保留中药热敏性成分和挥发性成分方面不如超临界萃取技术[33],因此也难以替代超临界萃取技术在提取环节的功能 。

四、超临界萃取技术对现有高效液相制备工艺优化或改善可能性分析

在中药研发以及复杂天然产物精制的前沿领域,超临界萃取技术依托超临界流体特殊的物化特性,展现出一系列契合天然产物或中药现代精细化生产需求的优势,为高效液相制备工艺的优化或迭代升级提供了崭新视角。

1. 提升产品质量

- 保护热敏性成分:部分热敏性中药活性成分,高效液相制备技术过程中,常使用各种有机溶剂[34],且可能需要加热等操作,因柱温、洗脱条件影响,常规高效液相制备时活性受损风险较高,影响产品的质量和疗效[35]。超临界萃取的低温、无氧操作环境恰能填补这一短板,完整保留热敏成分天然结构与活性功效[36],后续衔接高效液相进一步精制时,不仅拓宽了可处理原料范畴,还使得最终产物活性成分更贴合药用预期,提升产品品质层次。

- 去除残留溶剂:高效液相制备技术后,产品中可能会残留一些有机溶剂,这些残留溶剂不仅可能对人体健康产生潜在危害,还可能影响产品的稳定性和口感等[37]。超临界萃取技术可以利用超临界流体的溶解性,在温和的条件下将残留溶剂去除[38],使产品更加纯净、安全,符合更高的质量标准要求。

2. 优化生产过程

- 降低生产成本

- 能源消耗方面:高效液相制备技术中的一些分离操作,如高效液相色谱法,可能需要长时间的运行和较高的压力,能源消耗较大[39]。而超临界萃取技术的操作压力相对较低,且在达到超临界状态后,其萃取过程相对高效,可在一定程度上降低能源成本[40]。

- 生产时间纬度:超临界萃取技术参数灵活可控[41],借由精准调控温度、压力、夹带剂种类及用量,能够有针对性地富集目标成分族群,减少后续高效液相分离纯化步骤复杂性,降低流动相消耗以及设备运行时长[42],间接缩减生产成本,实现工艺绿色、高效转型,全方位赋能高效液相制备工艺革新。

- 原料利用角度:超临界萃取技术能够更充分地提取中药原料中的有效成分,减少原料浪费[43]。相比之下,高效液相制备技术可能因侧重于某些特定成分的分离,而使部分原料中的有效成分未被充分利用,引入超临界萃取技术后,可提高原料的综合利用率,进而降低生产成本[44]。

- 提高生产效率

- 原料预处理:超临界流体溶解能力出众,且具有更高的传质效率,因此能迅速渗透至中药基质内部,精准萃取出目标成分,极大程度减少杂质裹挟,获取纯度更高的粗提物[45]。相较于传统预处理手段,这为后续高效液相制备环节输送了品质上乘的进样原料,降低了色谱柱过载、堵塞风险,从源头上优化了分离纯化流程,有望削减高效液相频繁更换色谱柱、冲洗系统的维护成本与时间损耗。

- 工艺效率提升:超临界萃取可实现连续性、大规模自动化作业,短时间内批量产出满足高效液相处理规模的原料[46],消弭因原料供应不及时导致的制备流程中断、拖沓弊端,让整个生产链条衔接更为紧密流畅,契合工业化大规模生产节奏,促使高效液相设备产能充分释放,单位时间内创造更高的经济效益。

3. 拓展产品应用领域

- 开发新的产品形态:临界萃取技术得到的提取物具有独特的物理化学性质,如溶解性、分散性等[47],可用于开发新的产品形态。例如,将超临界萃取技术得到的挥发油制成微胶囊,可用于食品、保健品等领域,增加产品的附加值和市场竞争力。

- 满足不同市场需求:通过超临界萃取技术,可以针对不同的市场需求,开发出具有特定功能和性质的产品[48]。如利用超临界萃取技术提取出的具有特定活性的成分,开发出针对特定疾病的药品或保健品,进一步拓展产品的应用领域。

4. 满足法规与环保要求

- 法规要求严格:随着药品和食品等行业法规的日益严格,对产品的质量、安全性和环保性等方面的要求越来越高[49]。引入超临界萃取技术,有助于企业满足这些法规要求,避免因产品质量问题或不符合环保标准而面临的风险。

- 环保效益显著:超临界萃取技术使用的超临界流体,如二氧化碳,通常是无毒、无污染且可循环利用的,相比高效液相制备技术中使用的一些有机溶剂,对环境的影响更小,符合绿色化学和可持续发展的理念[50]。

五、协同应用时需要注意的问题

鉴于超临界萃取和高效液相制备技术各擅胜场、优势互补,将它们有机融合于中药研发创新领域,可为技术创新与产品升级注入强劲动力,催生一系列更优质、更高效且极具应用价值的研发成果[51]。然而,技术融合并非简单的叠加,两种技术在结合过程中暗藏诸多需要审慎考量的要点,需要精准把控技术联用细节,才能实现二者高效联用、协同发展,充分释放技术集成势能:

1. 样品的衔接和处理

- 优化溶剂转换与净化:超临界萃取常用二氧化碳作为萃取剂[52],有时会添加夹带剂如乙醇、甲醇等。而高效液相制备通常对进样溶剂有一定要求,如溶剂的极性、纯度等。若超临界萃取后的样品溶剂与高效液相的进样溶剂不兼容,可能导致样品在进样过程中出现沉淀、分层等现象,影响分析结果的准确性和仪器的正常运行[53]。因此,在超临界萃取后,可采用减压蒸馏、旋转蒸发[等方法去除或调整萃取剂及夹带剂,使样品溶剂与高效液相进样溶剂匹配[54]。同时,可使用固相萃取柱、凝胶渗透色谱等净化手段去除杂质,减少对色谱柱的损害。

- 杂质去除与富集预处理:超临界萃取虽然能有效提取目标成分,但可能会引入一些杂质,如色素、蜡质等[55]。这些杂质进入高效液相系统后,可能会在色谱柱上吸附、累积,导致色谱柱的柱效下降、寿命缩短,增加分析成本和时间。针对这一问题,在进入高效液相系统前,可通过过滤、离心等方法去除超临界萃取可能引入的大颗粒杂质,再根据目标成分的性质选择合适的预处理方法,如液液萃取、沉淀法等,对目标成分进行富集和进一步纯化[56],提高样品的纯度。

2. 设备的兼容性和衔接

- 流量与压力适配及调整:超临界萃取过程通常在较高的压力下进行,萃取物的流量相对较大。而高效液相制备的流动相流量和压力是根据色谱柱的特性和分离要求进行精确控制的[57]。当两者结合时,如果超临界萃取物的流量和压力与高效液相系统不匹配,可能会导致色谱峰变形、分离度降低,甚至损坏色谱柱和仪器部件。通过安装减压装置和流量调节阀,使超临界萃取物的流量和压力与高效液相系统相匹配[58]。在两者连接的管道上设置压力传感器和流量监测器,实时监控并自动调整压力和流量,确保样品稳定、均匀地进入色谱柱,保证色谱峰的形状和分离度。

- 设备优化与接口设计:超临界萃取设备和高效液相制备设备在设计和操作上存在差异,两者的衔接需要专门的接口和传输系统[59]。流体传输管道需要选择合适的材质和管径,以确保流体的稳定传输和最小的压力损失。一般采用聚四氟乙烯或不锈钢材质的管道,管径根据流量大小来确定。接口处需要保证良好的密封性和兼容性,防止泄漏和交叉污染。设计合理的接口,如采用快速接头或特殊的密封装置,方便设备的连接和拆卸,同时确保系统的稳定性和可靠性。

3. 成分稳定性控制和保护

- 避免降解或转化:在超临界萃取技术和高效液相制备技术过程中,一些有效成分可能由于温度、压力、溶剂等因素的影响而发生降解或转化[60]。例如,一些黄酮类化合物在碱性条件下容易氧化,在高效液相制备技术过程中要避免使用碱性过强的流动相[61]。对于易水解的成分,要注意控制体系的水分含量和酸碱度。

- 活性维持:有些中药成分的活性与其结构和状态密切相关,在结合应用两种技术时,要采取措施保护其活性[62]。如采用温和的萃取和分离条件,添加适量的抗氧化剂等,以确保产品的质量和疗效[63]。

4. 过程优化和检测

- 工艺参数协同优化:两种技术结合时,需要同时考虑超临界萃取的温度、压力、时间、夹带剂用量等参数和高效液相制备的流动相组成、流速、柱温、洗脱程序等参数[64]。这些参数之间相互影响,因此应建立超临界萃取和高效液相制备工艺参数的协同优化模型,运用统计学方法和计算机模拟技术,通过设计合理的实验方案,如响应面法、正交试验等,获取大量实验数据,利用模型分析各参数之间的相互影响,快速确定最佳工艺参数组合,提高工艺优化的效率[65]。

- 多波长检测与多检测技术联用:高效液相制备通常根据目标成分的紫外吸收特性选择检测波长,但超临界萃取物中可能存在一些在该波长下无吸收或吸收较弱的成分,导致这些成分无法被有效检测,影响对提取物中成分的全面分析。解决检测波长选择的局限性,可采用多波长检测或联用其他检测技术。如二极管阵列检测器可在一定波长范围内同时检测多个波长下的吸收信号,获取更全面的光谱信息[66]。此外,还可与质谱等联用,对目标成分进行更准确的定性和定量分析,提高检测的灵敏度和选择性。

(本文内容为大连卓尔高科技有限公司原创,未经授权禁止转载,转载请注明出处和原文链接)

参考文献

[1]沈洁,沈炜,蔡雪,等.紫草油有效成分的高效液相色谱测定法及其在超临界流体萃取制备紫草油中的应用[J].色谱,2021,39(7):708-714.

[2]罗艳萍,郭立玮,朱方剑. 贯叶连翘超临界提取物的高效液相色谱分析[J]. 中成药, 2009, 31 (4): 582-584.

[3]李静,孙艳玲,张齐圣.超临界流体萃取技术提取贵金属的应用研究[J].广州化工,2021,49(5):18-20+23.

[4]侯旭晖,尹健,杨松柏.多维色谱技术在中药复杂成分分析中的应用进展[J].特产研究,2024,46(6):165-172+177.

[5]龙继红,王兴文. CO2超临界萃取在天然药物成分提取中的应用[J].华西药学杂志, 2007, 22(5): 595-596.

[6]刘元冲,安学勤. 压力和温度对超临界二氧化碳流体中化学反应的影响[C]// 中国化学会,河南师范大学. 中国化学会第十三届全国化学热力学和热分析学术会议论文摘要集. 南京师范大学;南京师范大学;, 2006: 1.

[7]杨建荣,陶志华,曹建明.苏丹-1在反相高效液相色谱中的保留行为研究[J].中国公共卫生, 2006,22 (4): 499-500.

[8]赵春海.超临界流体萃取技术原理及应用研究简述[J].生命科学仪器,2006,12(4): 33-35.

[9]刘江燕,武书彬.稻草和毛竹CO2超临界流体萃取脱木质素研究[J].北京林业大学学报,2011,33(2):1-7.

[10]杜微,李唯,杨德龙,等.响应面分析法在优化桃儿七鬼臼毒素CO2超临界萃取工艺中的应用[J].甘肃农业大学学报,2011, 46 (1):1-6.

[11]刘桂霞,那大成,陈坚,等.超临界流体萃取法在中药化学成分研究中的应用[J].现代应用药学,1995,12(4):8-9.

[12]赵凤章,赵和平.高效液相色谱柱的原理、性能与选用方法[J].白求恩医科大学学报,1988, (4): 379-381.

[13]张建芝.核苷类成分的分析及流动相选择对中药分离的影响[D].湖南师范大学,2010.

[14]郎宇曦,马岩,李斌,等.黄酮类化合物与其他化合物相互作用的研究进展[J].食品科学,2018,39(9):258-264.

[15]毛中兴,赖炳森.超临界二氧化碳技术在中药有效成分萃取中的应用[J].北京中医,2001,1):34-35.

[16]李倩,蒲彪.超临界流体萃取技术在天然产物活性成分提取中的应用[J].食品与发酵科技, 2011, 47 (3): 11-14+27.

[17]谭鹏,李春雨,章从恩,等.超高效液相色谱法在中药分析领域中的应用现状及展望[J].中草药,2018,49(24):5938-5945.

[18]廖传华,黄振仁.超临界CO2萃取技术与中药现代化[J].中成药,2006,28(1):110-113.

[19]黄沅玮.超临界流体萃取技术及其在植物油脂提取中的应用[J].食品工程,2020,9(3):12-15+61.

[20]曹明宇.中药挥发油绿色提取技术的研究[D].河北科技大学,2011.

[21]王晓,杨滨.中药化学成分程序化分离制备[M].化学工业出版社:2018.08.

周寒琳,郭杭婷,张虹,等.固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱法测定猪肉中9种氨基糖苷类抗生素残留[J/OL].化学试剂,2024.DOI10.13822/j.cnki.hxsj.2024.0456

[22]刘颖.高效液相色谱法和近红外光谱法结合化学计量学在中药质量控制中的应用[D].南昌大学,2011.

[23]周鹏妹.高效液相色谱在药物分析中的应用研究进展[J].化学工程与装备,2022,(8):249-250.

[24]卜永强,汪珊. 超临界流体萃取技术在中药研究开发中的应用 [J]. 四川化工, 2024, 27 (1): 24-27.

[25]邓琴.超临界流体萃取技术在中药有效成分提取分离中的应用[J].广州医药,2001,32(4):5-7.

[26]徐锦添,张晨曦,张宇.茶多酚的提取分离技术与其体外抗氧化活性研究[J].农产品加工, 2024, (3): 78-85.

[27]侯旭晖,尹健,杨松柏.多维色谱技术在中药复杂成分分析中的应用进展[J].特产研究, 2024, 46 (6): 165-172+177.

[28]葛发欢,林秀仙,黄晓芬,等.超临界CO2流体萃取穿心莲有效成分的正交试验研究[J].中药材, 2002, 250(2): 101-102.

[29]朱丽萍,张叶,乐健,等.超临界流体色谱法分离测定布立西坦片中立体异构体杂质[J].中国药学杂志, 2024, 59 (21): 2084-2090.

[30]李孟,孙彦君,陈辉,等.怀菊花黄酮类成分的分离及定性虚拟仿真综合实验设计与实践[J].时珍国医国药,2024,35(11):2678-2683.

[31]李志东,傅青,戴卓舜,等.环孢素A在反相液相色谱中的吸附行为及分离纯化[J].色谱,2022,40(1):66-73.

[32]曾承,杨定宽,季香青,等气相色谱-质谱联用法和高效液相色谱法测定4种人参酒中的皂苷和挥发性成分[J].食品安全质量检测学报,2021,12(16):6448-6456.

[33]翟雪蓓,武晓媛,徐晓阳,等.高效液相色谱测定中药夏枯草活性成分含量[J].世界最新医学信息文摘, 2019, 19 (69): 118.

[34]杨先明,王新民,张瑞华,等.柱温变化对高效液相色谱法测定黄芩苷的影响[J].郑州牧业工程高等专科学校学报,2015,35(2):13-15.

[35]尹红果,全海燕,李亚军.超临界流体萃取技术在中药提取物制备中的应用[J].科技创新与生产力,2024,45(7):123-126.

[36]刘颖.药品残留溶剂测定知识库的基础研究与应用[D].中国协和医科大学,2007.

[37]邓建朝,赵阳,贾博凡,等.水产品中药物残留前处理及检测方法研究进展[J/OL]. 食品与发酵工业, 2024,50(24):373-380.

[38]殷海霞,钟延霞,李贵敏,等.浅谈高效液相色谱法分析条件的选择及在检验领域的应用与发展[J].当代化工研究,2021,(2):163-164.

[39]干雅平,楼超艳,朱岩,等.超临界流体色谱法同时测定海洋水体及沉积物中的4种双酚[J].浙江大学学报(理学版),2021,48(2):215-220+230.

[40]李晓娇,张兴凤,章金龙,等. 超临界CO2萃取清香木叶挥发性成分及抗氧化活性研究[J]. 中国野生植物资源, 2024, 43 (9): 8-15.

[41]葛发欢.活性天然产物的超临界流体萃取技术新进展及应用前景[C]//中国化工学会超临界流体技术专业委员会.第十二届全国超临界流体技术学术及应用研讨会暨第五届海峡两岸超临界流体技术研讨会论文摘要集.中山大学药学院;广东药科大学中药学院;,2018:1.

[42]郭清泉,宋启煌,林淑英.超临界CO2萃取降香叶中药用有效成分及与水蒸气蒸馏法比较研究[J].中华中医药学刊,2008,26(4):767-768.

[43]李倩,蒲彪.超临界流体萃取技术在天然产物活性成分提取中的应用[J].食品与发酵科技, 2011, 47 (3): 11-14+27.

[44]辛玮,王秀道,尹卓容,等.超临界CO2流体对纤维素酶催化反应的影响[J].生物工程学报,2004,20(5):770-773.

[45]何月娥. 超临界流体提取技术在食品工业中的应用现状及展望[J]. 包装与食品机械, 1994, 12(1): 26-30.

[46]杨晋,王吉壮,杨锐.超临界CO2流体提取含原花青素的葡萄籽油[J].食品科技,2009,34(12):240-243.

[47]姚众,董晨晨,张贵云,等.超临界CO2萃取技术在植物源农药提取中的应用[J].山西农业科学,2018,46(11):1967-1970+1974.

[48]李明媚,管爽.食品质量安全问题的成因与对策[J].食品界,2022,(7):123-125.

[49]陈迎春,何寿林,程健.植物油脂超临界CO2萃取脱酸的研究[J].长江大学学报(自科版)理工卷,2007,4(1):45-47+132.

[50]陈燕,蔡同一,付力,等.用改进的高效液相色谱法(HPLC)测定姜中姜辣素[J].食品科学,2001,22(4):60-63.

[51]王晓东,张兴喜,庞宏建,等.超临界CO2萃取番茄红素研究进展[J]. 广东化工, 2019, 46 (21): 86-88.

[52]李静,孙艳玲,张齐圣.超临界流体萃取技术提取贵金属的应用研究[J].广州化工,2021,49(5):18-20+23.

[53]杨晓烨,李赞锦,张鸿燕,等.福建泉州石香薷萃取物的GC-MS分析[J].中国民族民间医药,2023,32(18):33-39.

[54]张学彬,田志聪,刘璐,等.均匀设计法优化超临界CO2萃取辣椒红色素工艺研究[J].中国调味品,2021,46(1):153-156.

[55]干雅平,楼超艳,朱岩,等.超临界流体色谱法同时测定海洋水体及沉积物中的4种双酚[J].浙江大学学报(理学版),2021,48(2):215-220+230.

[56]王绪明. 高效液相色谱及其联用技术在药物分析中的应用新进展(一) [J]. 解放军药学学报, 2004, 20(5): 364-366.

[57]周忠云,郝娇山,王伟波,等.超临界工况高压调节阀的研究[J].自动化与仪器仪表,2023,(8):320-324.

[58]罗松明, 一种用于超临界流体萃取设备的新型水加热系统. 四川省, 四川农业大学, 2012-12-19.

[59]邱丽莉,吴水生,姬玲敏,等.快速压力溶剂萃取高效液相色谱法测定建泽泻中的萜类成分[J].海峡药学,2011,23(9):47-49.

[60]曹越,罗颂平,苏薇薇,等.高效液相色谱法中不同pH值对黄酮及有机酸分离效果的探讨[J].中国卫生产业,2012,9(14):27-29.

[61]谷满仓,钱亚芳,李大鹏.超临界流体分离技术萃取中药活性成分的研究进展[J].中国药业,2009,18(16):21-22.

[62]范翠丽,李继红,孙洪生.超临界CO2萃取金莲花总黄酮的工艺以及萃取物的抗氧化作用研究[J].中药材,2016,39(12):2828-2832.

[63]周媛远.超临界流体萃取-液相色谱/质谱法测定成人服装中的偶氮染料及其分解产物[J].印染助剂,2024,41(8):63-68.

[64]杜微,李唯,杨德龙,等. 响应面分析法在优化桃儿七鬼臼毒素CO2超临界萃取工艺中的应用[J]. 甘肃农业大学学报, 2011, 46 (1): 144-150.

[65]王高敏,吴越,王霞,等.超临界流体-高效液相色谱法萃取芹菜中芹菜素[J].青岛科技大学学报(自然科学版),2021,42(5):24-29.

[66]孟宪双,马强,白桦,等.高效液相色谱法同时测定防晒类化妆品中15种紫外线吸收剂[J].色谱,2015,33(8):799-804.